Ein weiteres „Outake“ aus meinem Buch „Shitstorm im Darm“, das es aus Platzgründen nicht ins Buch geschafft hat. Diesmal ein Kapitel, das ein großes Tabu-Thema aufgreift: Aufgeben, nicht mehr wollen, nicht mehr können – wenn alles zuviel wird und man sich fragt, warum man sich das alles noch antun soll.

Ein schwieriges Thema, das sich einem im Leben mit einer chronischen Erkrankung irgendwann stellt. Und dann sind Tabus nicht hilfreich. Nachstehend daher der Text, den wir im Final-Cut schweren Herzens herausgenommen haben – aus Platzgründen. Und ich hoffe, dass er dir Mut macht, wenn Du mal an diesem Punkt ankommst oder du Verständnis hast, wenn du ihn bei anderen erlebst.

Wenn man aufgeben will

Alles tut weh, seit Wochen keine Besserung. Durchfall, Schmerzen ohne Ende und Nebenwirkungen von den Mediks und vom Crohn, die man seinem besten Feind nicht wünscht.

Schwester Hoffnung hat sich schon länger nicht blicken lassen und die Zuversicht hat gemeint, dass man sich melden soll, wenn es einem besser geht.

„Ich kann nicht mehr.“

Das ist ein Punkt, der einen dann und wann erreicht. Manche würden sagen, dass man den Punkt erreicht, wo man aufgeben will. Ich denke, dass es auch umgekehrt sein kann: Der Punkt kommt auf einen zu und ist plötzlich da.

Das muss nicht zur schlimmsten Zeit passieren. Das muss nicht mal während eines Schubes sein oder wenn man sich elend fühlt. Dieser Punkt ist hinterlistig und klopft mitunter dann an die Tür, wenn man ihn gar nicht erwartet.

Und dann liegt man da, zu müde um sich zu wehren, und fragt die tödlichste aller Fragen: Wozu soll ich mir das alles noch länger antun? Wäre es nicht einfacher loszulassen, alles hinter mir zu lassen, den Kampf beenden?

Das passiert öfter, als man denkt, und es passiert mehr Menschen, als man glaubt.

Wer die Diagnose einer chronischen, nicht heilbaren Autoimmunerkrankung bekommt, die wie der Crohn viele Bereiche des Körpers und des Lebens betrifft, der kann nicht immer fröhlich, motiviert und positiv gestimmt sein. Das ist man ja auch nicht, wenn man gesund ist.

Wobei:

„Ein Mensch, der gesund ist, wurde nur noch nicht lange genug untersucht.“

Hat mir einmal ein Homöopath erklärt.

Meist ist man dann auch alleine mit sich. Vielleicht ist es zusätzlich einer der Tage, die mittelmühsam sind, wo Madame Fatigue ihr Zepter schwingt und sogar das Kopfheben zu viel ist. Es gibt so Tage, da will man nicht aufstehen, weil man Angst hat, dass einen „der Tag“ erwischt. Liegenbleiben, sich unsichtbar machen, im Teppich versinken, ist mehr als verlockend.

Alle sagen, dass man das ja nicht tun soll. Denn diese Wozu-Frage darf man nicht groß werden lassen. Man muss positiv und an das Morgen denken – da könnte die Wende eintreten und das Glück ganz feste zuschlagen. Bekanntlich werden ja auch nur Briefe aufgegeben und wer daran denkt, dass mit sich und seinem Leben zu tun, der braucht psychologische Betreuung und ein paar bunte Glückspillen, um die tristen Gedanken zu vergessen.

Liebe „Alle“, die ihr das denkt und vorschlagt: das ist gut und hat dann und wann seine Berechtigung.

Aber genauso eine Berechtigung haben diese für euch so „dunklen“ Gedanken. Es ist logisch, dass man als chronisch kranker Mensch irgendwann den Faktor Endlichkeit beleuchtet. Man kann mit der Diagnose Morbus Crohn 99 oder älter werden. Das kann ein schönes Dasein sein. Oder eines, wo man permanent am Rande der Katastrophe dahin wankt. So geht es auch denen, die als gesund gelten.

Am Leben sein und leben wollen sind zwei paar Schuhe und die Frage, ob ein Leben lebenswert und schön ist, kann nur jeder einzelne für sich beantworten. Sich zu fragen, welches Paar Schuhe man gerade trägt, ist eine normale Reaktion. An manchen Tagen passen sie zum Outfit, an anderen hindern sie einem am Gehen.

Die wichtigere Frage ist, wie man trotz der dunklen Gedanken mit sich umgeht und was man tut. Das ist ein Punkt, der unter Resilienz fällt.

Bei einem Gespräch mit einer Psychologin im Krankenhaus, wo ich auf die Auswertung von ein paar nicht so tollen Befunden wartete, kam auch die Frage, ob ich schon mal an Selbstmord gedacht hätte.

„Natürlich, wer in meiner Situation hätte das nicht?“

„Und haben Sie dann auch konkrete Pläne gemacht?“, kam die höfliche und leicht angespannt gestellte Antwortfrage.

„Nein. Ich habe das immer auf den nächsten Tag verschoben und es dann vergessen oder weiter verschoben. War mir immer zu anstrengend.“

Die Psychologin vermerkte etwas in der Akte und wir sprachen über anderes.

Die meisten, denen ich diese Geschichte erzähle, lachen und meinen, dass ich eine witzige Pointe angebracht hätte.

Aber mir war selten eine Antwort so todernst wie diese. Denn genau so mache ich das, wenn diese Frage vor mir steht.

Dieser ominöse Punkt, der buchhalterisch „Break Even Point“ genannt wird, kommt immer wieder. Manchmal komme auch ich zu ihm. Manchmal begegnen wir uns in der Mitte.

Ich kenne ihn mittlerweile gut, aber ich würde nicht soweit gehen zu sagen, dass wir Freunde sind. Ich erkenne ich auch bei anderen, wenn sie ihn erreichen. Und ich war schon ein paar Mal über ihn hinweg, auf der Seite, wo sich alle weiteren Gedanken erübrigen, weil man weiß, dass der Punkt von selbst aktiv wird und die Führung übernimmt.

Einatmen, ausatmen, loslassen.

Ein absolutes Tabuthema in unserer Gesellschaft.

Ein Moment, den jeder chronisch Kranke irgendwann erreicht.

Ein Moment, der auf jeden Menschen irgendwann zukommt.

Viermal hab ich bereits mental losgelassen und damit das getan, was nicht ausgesprochen werden soll und schon gar nicht aktiv getan werden darf.

Ich bin nicht gestorben, aber ich war bereit dazu, weil ich nicht mehr konnte. Ich hatte gekämpft und alles probiert was in meiner Möglichkeit stand. Aber das Leben rann aus mir heraus, die Kräfte gingen zu Ende.

Und dann habe ich einfach innerlich losgelassen.

Nichts dafür und nichts dagegen getan.

Habe nur dagelegen und geatmet.

Ich war für alles zu erschöpft.

Einatmen, ausatmen und darauf warten, dass das Einatmen nicht mehr kommt.

Warum ich dennoch lebe?

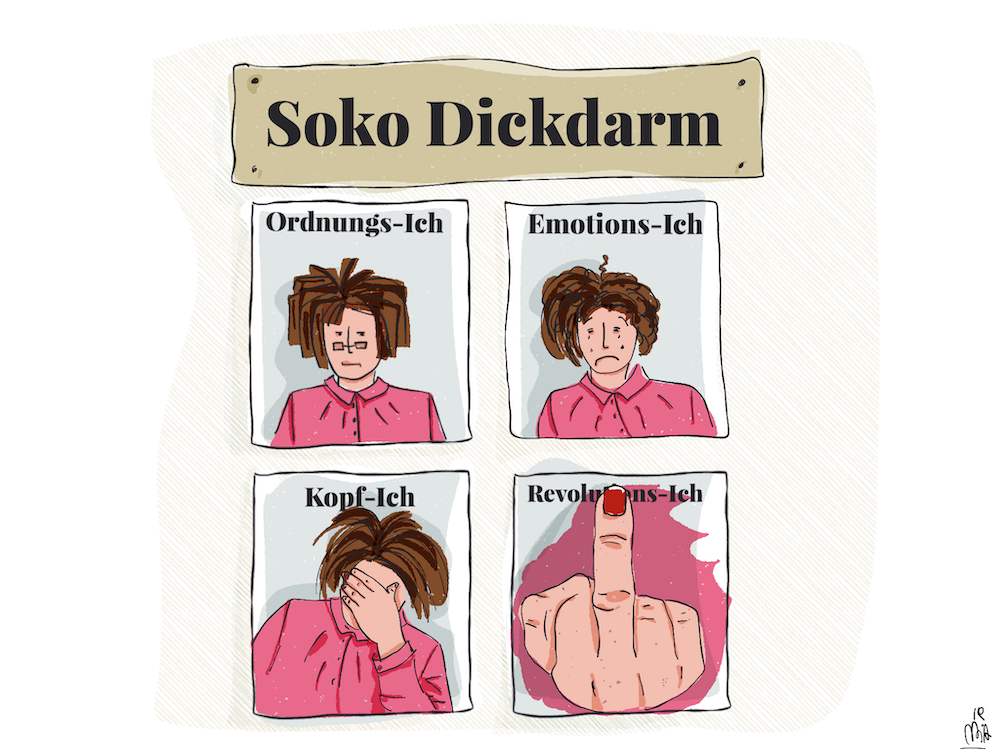

Mich sehr lebendig fühle und dem lieben Herrn Crohn und seinen Genossen aufmüpfig den mentalen Stinkefinger zeige?

Weil jedesmal etwas – richtiger: jemand – von außen kam, mich nicht gehen ließ, aktiv wurde, etwas unternahm, für Aufschwung und Hoffnung sorgte und so verhinderte, dass es wirklich zu Ende ging.

In dieser Loslass-Situation, die nichts mit Selbstmord zu tun hat, sondern einfach das Öffnen der Tür zur Endlichkeit war, hatte ich keine Angst, fühlte kein Bedauern. Ich war nur unendlich müde und hoffte, bald tief und schmerzlos schlafen zu können.

Und dann ging es doch weiter. Und das ist gut so.

Aus der Sicht des Lebens betrachtet, wenn man auf der Seite steht, die grün und voller Hoffnung ist, aus dieser Sicht ist so ein „Aufgeben“ ein No-Go. Jeder, der auf dieser Seite steht, bekommt es mit der Angst zu tun, wenn da wer sagt, dass er oder sie nicht mehr will, das es nun genug ist.

Wer selbst an diesem Punkt stand und weiß, dass der öfter kommen kann, bis er irgendwann final da steht, der versteht, dass das ein natürlicher Prozeß ist, der in solch erschöpfenden Situationen logischerweise mal auf der Tagesordnung steht.

Wer weiß, wie grausam weh das Dasein mit Crohn sein kann, wie hilflos man sich fühlt, wenn bei jedem Klogang das Leben herausrinnt, der versteht den Wunsch und kennt den Blick, der damit verbunden ist. Der weiß, dass das keine depressive, traurige Verstimmung ist. Sondern ein stilles, erschöpftes „Ich kann nicht mehr“.

Manchmal wird dieser Satz zum Hilferuf, der das herbeiführt, was einem jetzt hilft.

Manchmal ist es ein Statement, dass sich kurz darauf wieder auflöst, weil eine Spur mehr Leben da ist.

Manchmal hilft es, wenn man es ausspricht, weil sich Klarheit einstellt, man wahrnimmt, wo man steht und das man auf Hilfe angewiesen ist, weil es anders nicht geht.

Manchmal ist es dann aus.

Aber meistens geht es weiter und das ist wunderschön.

Leben eben, mit allen Höhen und Tiefen.

Liebe/r Mit-Crohnie,

Falls du an diesem Punkt stehst, möchte ich dir sagen, dass du damit nicht alleine bist. Das Erreichen dieses Punktes ist eine natürliche Reaktion auf das, was du durchgemacht hast und es passiert vielen, die in einer ähnlichen Lage sind.

Ich will nicht, dass du aufgibst – das will niemand.

Sei sanft und gütig zu dir in diesem Moment.

Es ist ok, jeder kommt mal hier an.

Und die meisten gehen dann wieder hier weg. So wie du.

Sprich es aus, teile es mit. Auch wenn es den anderen Angst macht. Es ist ein Hilferuf, der sie mehr als dich betrifft. Darum ist es wichtig, dass du es laut aussprichst, ihnen sagst und das du nicht alleine bist, wenn du an diesem Punkt angekommen bist.

Einzugestehen, dass man nicht mehr kann, nicht mehr will, ist ein Hilfeschrei und ein Bekenntnis, dass man es jetzt alleine nicht mehr schafft. Man hat alles probiert, mehr geht nicht. Wenn es nun weitergehen soll, dann braucht es einen Impuls und Unterstützung von außen.

Liebe Angehörige,

Ich weiß, so ein Satz macht Angst.

Bitte nehmt ihn ernst und wimmelt das nicht als schlechte Laune oder miesen Tag ab.

Es gibt auch einen feinen Unterschied zwischen „ich kann nicht mehr“ und „ich will nicht mehr“. Ersteres ist eher körperlich, letzteres mehr mental und damit anders.

Redet, nehmt die Situation ernst, handelt – da liegt jemand buchstäblich am Boden.

Was kann man tun um zu helfen, ohne zu quälen?

Bitte spart euch Floskeln wie „Das wird schon wieder“, „Reiß dich zusammen“, „Beiß die Zähne zusammen“ oder „Alles wird gut und wenns noch nicht gut ist …“ oder das furchtbar dämliche „… anderen geht es schlechter.“

Das verschlimmert die Sache und tut sehr weh.

Gesteht, dass euch das Angst macht. Sagt, dass ihr euch hilflos fühlt, aber dennoch da seid, um eine Hand zu halten, eine Träne zu entfernen und kräftig auf das Schicksal zu fluchen.

Oft reicht es auch völlig, wenn ihr einfach DA seid: Handy abgedreht, Hand halten, am Bett sitzen, in den Arm nehmen, mitsammen weinen, Verständnis zeigen.

Manchmal ist diese Aussage eine nicht ausformulierte, unbewusste Bitte, dass ein anderer die Regie übernimmt – dann werdet aktiv. Sprecht mit den Ärztinnen, dem Pflegepersonal, den Therapeuten.

Keiner fühlt sich zuständig? Sucht wen, der die Lage ernst nimmt, ohne sofort „Drohende Selbstmordgefahr, ruft auf der Psychiatrie an!“ zu brüllen.

Denn das ist keine Androhung von Selbstmord. Es ist eine simple Nachricht, dass man körperlich und geistig an einem Punkt angekommen ist, wo man keine Kraft und keine Hoffnung mehr hat für dieses Leben.

Danke fürs Zuhören.

Weitere Infos rund um das Leben mit Morbus Crohn, wie man ExpertIn in eigener Sache wird, warum es wichtig ist, den Humor zu locken und auch über Nebenwirkungen abseits einer chronischen Erkrankung Bescheid zu wissen, kannst du in meinem Buch „Shitstorm im Darm – gut leben trotz Morbus Crohn“ nachlesen.

Weitere Infos rund um das Leben mit Morbus Crohn, wie man ExpertIn in eigener Sache wird, warum es wichtig ist, den Humor zu locken und auch über Nebenwirkungen abseits einer chronischen Erkrankung Bescheid zu wissen, kannst du in meinem Buch „Shitstorm im Darm – gut leben trotz Morbus Crohn“ nachlesen.

Alle Infos zum Buch findest du hier, hier gehts zu einer Leseprobe und hier erfährst du, wo und wie du das Buch bestellen und kaufen kannst.